Vor 200 Jahren war im Baden-Badener Kurhaus erheblich mehr los

‚To be or not to be‘ – nicht nur Hamlet steht immer wieder vor dieser Schicksalsfrage von Sein oder Nicht-Sein. Im anglophilen Kurstadt-Marketingslang trägt die sehenswerte Ausstellung im Stadtmuseum Baden-Baden anlässlich des 200. Bestehens des Kurhauses den anspruchsvollen Titel „The Place to be“ (Neudeutsch: Hotspot).

Fast zwei Jahrhunderte lang rechtfertigte der Betrieb im ursprünglichen „Konversationshaus“ samt Spielbank diese Bezeichnung durchaus: In der ehemaligen „Sommerhauptstadt Europas“ steppte vulgär ausgedrückt der Bär. Die Reichen und Schönen, die Elite von Geist, Geld und Macht samt manchmal zwielichtigem Gefolge von Hochstaplern, Glücksrittern und Kurtisanen amüsierten sich im 19. Jahrhundert zwischen Kurhaus, Theater und Allee. In den eleganten Sälen des Weinbrenner-Baus wurde musiziert, getanzt, gespeist, gespielt und die hohe Kunst der Konversation gepflegt.

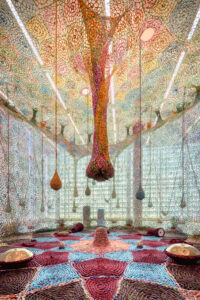

Die von Heike Kronenwett kuratierte Ausstellung versetzt die Besucher im Erdgeschoss des Museums in diese Hochzeit des Kurhauses – und Baden-Badens – vor allem dank der genialen Spielbankpächter und Unternehmer Jean Jacques und Èdouard Bénazet. Zu den schönsten Exponaten zählen die lackierte Reisetruhe von Napoleons Stieftochter Stéphanie und die Casino-Installation mit dem berühmten Klondyke-Pferdchenroulette.

Das zweite Jahrhundert ließ sich schon weniger unbeschwert an Noch immer aber diente das Kurhaus der Unterhaltung auf hohem Niveau, wenn auch unter unerfreulichen politischen Vorzeichen. Das Wirtschaftswunder ließ auch Baden-Baden nach dem Zweiten Weltkrieg wieder erblühen und fand eine prächtige Bühne im Kurhaus. Glanzvolle Bälle, Misswahlen, Modenschauen der Haute Couture, Showstars wie Josephine Baker und Marlene Dietrich, gekrönte Häupter wie der Schah von Persien samt Soraya oder Hussein von Jordanien, Politiker von Valèry Giscard d´Estaing über Bill Clinton oder Barack Obama – die Fotos im oberen Stockwerk erinnern an großartige „Events“ der Vergangenheit. Das Kurhausrestaurant wurde zu der „guten Stube“ der Baden-Badener – wer etwas zu feiern hatte, ließ sich hier kulinarisch verwöhnen und gern von den Spaziergängern durch die großen Fenster beobachten. Literarische Gesellschaften und Baden-Badener Clubs nutzten die Kurhausräume für ihre Treffen und andere Veranstaltungen.

Corona verdammte auch das Kurhaus zu einem Dornröschendasein, und noch immer herrscht hinter der klassizistischen Fassade sehr wenig Betrieb im Vergleich zur Vergangenheit. Große Bälle? Fehlanzeige, selbst der international renommierte Grand Prix Ball als ehemaliger Höhepunkt der Großen Woche fiel dem Rotstift der Baden-Baden Events zum Opfer. Silvester darf der „schönste Ballsaal Deutschlands“ noch für einen Abend seine Eleganz entfalten, Tanzturniere und –shows wie die Welttanzgala am 2. November setzen Highlights.

Der Playboy hat das einmalige Ambiente für seine Gala entdeckt, und der „Sportler des Jahres“ sorgt für TV-Präsenz. „Bis heute gastieren zahlreiche Shows und Musicals im Bénazet-Saal, und er wird für diverse Festlichkeiten und Kongresse genutzt“, heißt es im Ausstellungstext, der kleine Prospekt wirbt da schon blumiger: „Bis heute ist das Kurhaus das gesellschaftliche und touristische Zentrum Baden-Badens, bekannt für das Glücksspiel, für glanzvolle Veranstaltungen und als Ort vielfältiger Begegnungen -,the Place to be‘.“

Bummelt man aber abends durch den Kurpark, erweckt das Kurhaus oft eher den Eindruck eines „lost Place“. Kaum Gäste im „Hectors“, verwaiste Bel Etage. Der Weinbrennersaal bewährt sich weiterhin als Heimat der Philharmonie mit ihrem großartigen Programm, und natürlich sorgt das Casino für (Nacht-)leben. Als „gesellschaftliches Zentrum“ der Baden-Badener fällt das Kurhaus jedoch eher in die Kategorie „Lost Place“ – oder kennen Sie einen Kurstadtbürger, der es voller Stolz als seinen „Place to be“ bezeichnen würde?

(Irene Schröder)